НАМИ-058 (1960 – 1967 гг.). Секретные автомобили Советской Армии

НАМИ-058

(1960 – 1967 гг.)

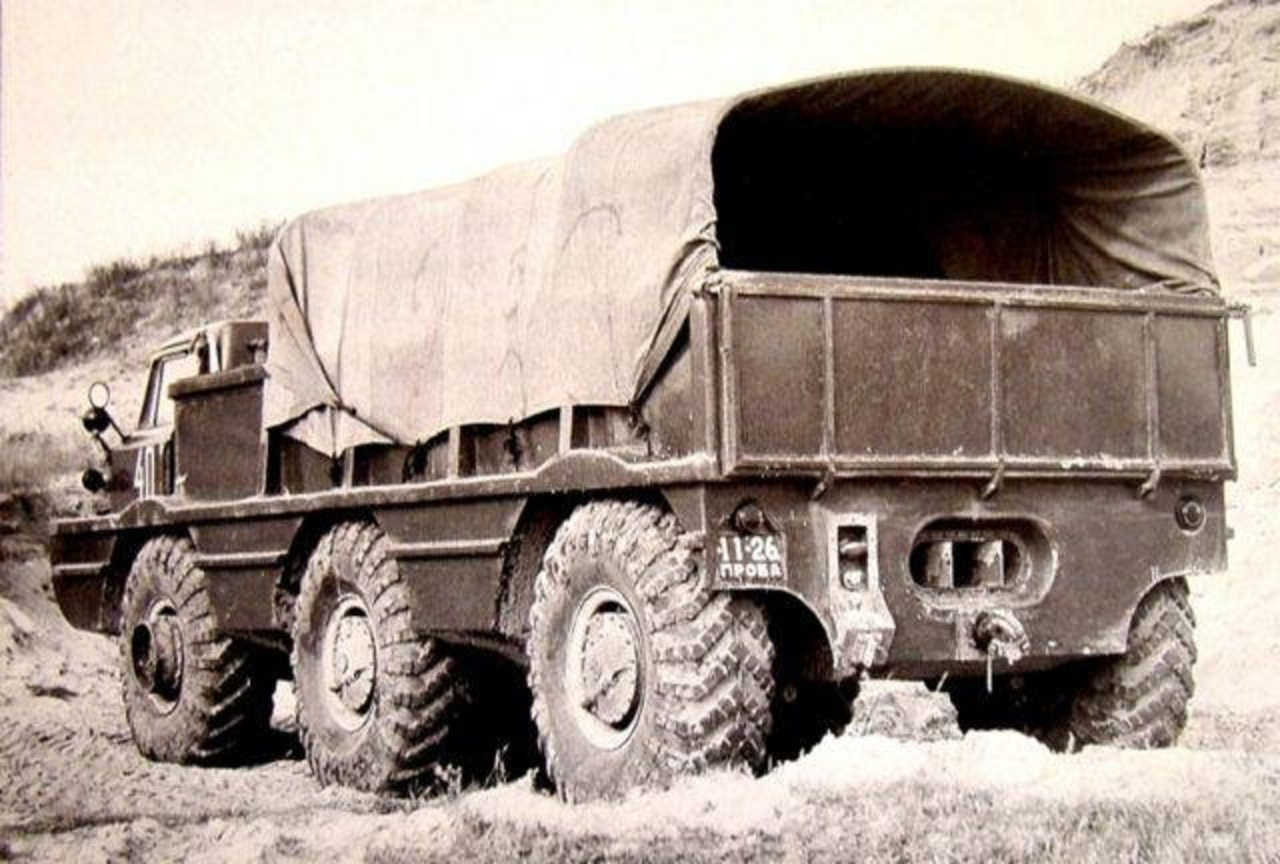

В апреле 1958 года по заданию Министерства обороны СССР в отделе автомобилей высокой проходимости НАМИ под руководством Н. И. Коротоношко коллектив специалистов во главе с ведущим конструктором П. А. Лобунским приступил к разработке четырехосного бескапотного автомобиля-шасси НАМИ-058 (8×8) грузоподъемностью 8 – 9 т для монтажа тяжелого вооружения. В его конструкции были использованы оригинальные или частично доработанные узлы грузовика «Урал-375» (мосты, тормоза, рулевой механизм, подвеска, колеса, буксирные устройства), а также элементы от серийных машин Московского, Минского и Ярославского автозаводов. Силовой агрегат, сцепление и коробку передач позаимствовали у среднего гусеничного артиллерийского тягача АТ-С. Собственными оригинальными узлами на НАМИ-058 являлись рама, собранная на болтах из штампованных двухслойных лонжеронов с поперечинами от «уралов», двухступенчатая раздаточная коробка с симметричным межосевым дифференциалом с пневматическим включением блокировки и две раздельные одноместные металлические кабины с панорамными лобовыми стеклами и пластиковыми крышами. Они размещались по обе стороны моторного отсека с явным намеком на возможность установки между ними передней части ракетной пусковой установки. В плоскую переднюю панель облицовки была встроена вертикальная решетка радиатора и световые приборы верхнего расположения. В низкобортной цельнометаллической грузовой платформе с тентом и откидным задним бортом также применялись элементы от уральских кузовов. В таком виде первый вариант НАМИ-058 был собран в 1960 году на собственном Заводе опытных конструкций (ЗОК).

В передней части прочной лонжеронной рамы НАМИ-058 помещался дефорсированный дизельный двигатель В-54Т V12 (38,9 л, 275 л.с.) от тягача АТ-С, развивавший огромный по тем временам крутящий момент 130 кгм и весивший 980 кг. От него были использованы также сухое сцепление и механическая 5-ступенчатая коробка передач.

Автомобиль НАМИ-058 (8×8) с 275-сильным дизелем V12 и двумя кабинами. 1960 год

Колесная база НАМИ-058 (расстояние между центрами обеих тележек) составляла 4200 мм, передняя колея – 1980 мм, задняя – 2000 мм. Дорожный просвет – 410 мм. Снаряженная масса в разных комплектациях – 10800 – 11925 кг, полная – 18,9 – 20,0 т. Автомобиль мог буксировать 10-тонный прицеп, с полной нагрузкой развивал на шоссе скорость 70 км/ч, на мягкой пахоте – 28 км/ч и устойчиво передвигался с минимальной скоростью 5,9 км/ч, преодолевал максимальный подъем крутизной до 30?, на снегу – 16?. Радиус поворота – 11 м, контрольный расход топлива – 50 л на 100 км.

Летом 1961 года в составе других новых четырехосных автомобилей НАМИ-058 был представлен руководству Министерства обороны и в октябре принял участие в сравнительных испытаниях на полигоне 21 НИИИ совместно с аналогичными машинами Московского, Брянского автозаводов и грузовика И-210 конструкции 21 НИИИ, но по большинству параметров отставал от них. Весной следующего года решение военной комиссии было вынесено в пользу шасси ЗИЛ-135Л, а институту было рекомендовано продолжить доработку своего детища.

Исполнение этих рекомендаций началось только в 1963 году, и в результате на следующий год появился полукапотный автомобиль-тягач НАМИ-058Т с одной широкой цельнометаллической кабиной, двумя плоскими лобовыми стеклами V-образного расположения, измененной конфигурацией моторного отсека, крыльями над передними колесами и переставленными вниз фарами. Его главной технической новинкой стала замена прежнего 12-цилиндрового мотора на облегченный дизельный двигатель ЯМЗ-238Н V8 с турбонаддувом мощностью 320 л.с. На этом варианте применяли также более надежный рулевой механизм, усиленные лонжероны рамы и кронштейны подвесок, карданные валы и колеса от грузовика КрАЗ-214. Снаряженная масса НАМИ-058Т составила 11 400 кг, полная – 19 925 кг. С декабря 1964-го по март 1965 года он проходил сравнительные испытания в 21 НИИИ совместно с автомобилями «Урал-375Д» и КрАЗ-214, а также с первой пробной машиной КрАЗ-255. По сравнению с серийными грузовиками новое творение НАМИ оказалось слишком сложным и тяжелым, хотя и показало близкие эксплуатационные параметры с более простым перспективным трехосным семейством КрАЗ-255, уже подготовленным к серийному производству. Все это сыграло отрицательную роль в дальнейшей судьбе 58-й модели, причем о дорогостоящей организации ее выпуска речи вообще не шло: к тому времени серийное изготовление более совершенных четырехосных автомобилей уже осуществляли Брянский, Минский и Курганский заводы. Правда, на этом история легендарного НАМИ-058 не завершилась: в 1967 году на нем поставили кабину от автомобиля «Урал».

Улучшенный вариант НАМИ-058Т с 320-сильным двигателем V8 и одной кабиной. 1964 год

С 1965 года параллельно с попытками доработать одиночный грузовик НАМИ-058 в институте под руководством Лобунского проводилось проектирование капотного седельного тягача НАМИ-058С с 320-сильным дизелем ЯМЗ-238Н с предпусковым подогревателем и радиатором от КрАЗ-255, одной закрытой кабиной, удлиненным на 60 мм капотом и деталями оперения от машин «Урал». Он предназначался для работы с двухосным 10-тонным полуприцепом-шасси «Урал-862» в составе одного из самых крупных советских активных автопоездов НАМИ-058С-862 (12×12) и в целом повторял аналогичные разработки Уральского завода. Автомобиль создавался по решению Госкомитета автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения при Госплане СССР от 24 июня 1965 года и формально служил для использования в народном хозяйстве, но по всем показателям был чисто армейской машиной для транспортировки ракетного оружия. В конструктивном плане он являлся прямым развитием модели 058Т, дополненной проходным седельным устройством от тягача «Урал-380» для механического привода колес полуприцепа. Единственный образец автопоезда был собран в 1966 году. В отличие от машин НАМИ-058 на тягаче 058С использовали доработанные двухдисковое сцепление, механическую 5-ступенчатую коробку передач и электрооборудование напряжением 24 В от автомобилей КрАЗ-255, а также передние рессоры от МАЗ-500. На нем стояли коробка отбора мощности для вращения системы конических редукторов привода полуприцепа, стандартные шины 14,00 – 20 или широкопрофильные 1300×530-533 и два топливных бака вместимостью по 300 л.

Результаты испытаний показали, что при существенно возросшей мощности автопоезд обладает более высокими динамическими качествами, чем машины Уральского автозавода, может буксировать активные и даже неактивные полуприцепы, «на которых возможна установка грузовой платформы и специальных установок». Несмотря на столь оптимистичные итоги, дальнейшие работы по четырехосным автомобилям было решено продолжить в направлении полноприводных машин с шарнирно-сочлененной рамой, но только гражданского назначения. Так в 1976 году седельный тягач 058С был переделан в сочлененный 8,5-тонный бортовой трубовоз НАМИ-0127 (8×8) с передней барабанной лебедкой и арочными шинами, предназначенный для доставки труб на газовых месторождениях в пустынных регионах. Он имел улучшенную управляемость и курсовую устойчивость и на испытаниях разгонялся до скорости 85 км/ч. В 1984-м появился бескапотный вариант 0188 тоже с арочными шинами, созданный на агрегатах грузовиков КамАЗ и рассчитанный на доставку длинномерных грузов и установку надстроек двойного назначения. Столь сложные, дорогие и тяжелые машины с проблемной управляемостью и узлами от десятка других автомобилей военных испытаний уже не проходили и на вооружение их принимать не собирались. Они завершили долгие тупиковые экзерсисы ученых НАМИ в сфере четырехосных армейских машин, и в дальнейшем подобные разработки Министерство обороны предпочитало поручать только наиболее крупным советским предприятиям, обладавшим солидными производственными возможностями и собственными квалифицированными кадрами с опытом создания реальных конструкций военного назначения.

Активный автопоезд в составе капотного тягача НАМИ-058С и полуприцепа «Урал-862». 1966 год

1966 год

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРесСоветские вездеходы: picturehistory — LiveJournal

В середине прошлого века автомобили-амфибии были одними из тех вещей наряду, например, с космическими кораблями, которые формировали у людей образ будущего. И хотя широкого применения за пределами военных миссий водоплавающие автомобили в итоге не нашли, они представляют из себя весьма интересный феномен. Предлагаем вам краткий экскурс в историю советских амфибий.

ГАЗ-46 «МАВ»

«МАВ» расшифровывалось как Малый Автомобиль Водоплавающий. Эту оснащенную четырехцилиндровым двигателем от «Победы» и трансмиссией и подвеской от ГАЗ-69 машину начали выпускать в 1953 году. По воде ГАЗ-46 передвигался с помощью гребного винта. Назначение вполне стандартное: переправа десантников, инженерные работы на воде и прочие военные миссии. Модель была скопирована с американского Ford GPA и просуществовала до 1958 года.

ЗИС-485 «БАВ»

«БАВ», как вы, наверное, уже догадались — это Большой Автомобиль Водоплавающий. ЗИС-485 мог перевозить 25 человек или 25 тонн груза, включая даже автомобили и артиллерийские орудия, а скопирована модель была с другой американской амфибии — GMC DUKW-353. Выпущенный в 1950 году «БАВ» прожил в серийном производстве 12 лет.

ЛуАЗ-967

Эта полноприводная моторизированная тележка была создана по заказу ВДВ для эвакуации раненых с поля боя и стала прототипом для легендарного советского вездехода ЛуАЗ-969 «Волынь». Габариты у ЛуАЗа, как и грузоподъемность, были крайне малыми. Объем двигателя не превышал одного литра, а в движение он приводился колесами. При особой необходимости управлять амфибией можно было в полулежачем состоянии.

НАМИ-055

Предшественница этой модели амфибия НАМИ-011, как и ГАЗ-46, была скопирована с американского Ford GPA. У НАМИ-055 был более обтекаемый цельнометаллический корпус, 41-сильный двигатель от «Москвича-410» и задний гребной винт. В итоге амфибия даже при полной загрузке в полторы тонны на воде развивала скорость до 12 километров в час. Над модификацией НАМИ-055В уже работал создатель легендарных пассажирских «Ракет» Ростислав Алексеев — в итоге модель на подводных крыльях через 40 секунд после старта разгонялась до 55 километров в час.

У НАМИ-055 был более обтекаемый цельнометаллический корпус, 41-сильный двигатель от «Москвича-410» и задний гребной винт. В итоге амфибия даже при полной загрузке в полторы тонны на воде развивала скорость до 12 километров в час. Над модификацией НАМИ-055В уже работал создатель легендарных пассажирских «Ракет» Ростислав Алексеев — в итоге модель на подводных крыльях через 40 секунд после старта разгонялась до 55 километров в час.

ВАЗ-Э2122

Своя амфибия, оказывается, была и у ВАЗа — ее тольяттинцы по заказу Минобороны СССР сконструировали в 1976 году на базе «Нивы». От других советских амфибий водоплавающая «Нива» отличалась, прежде всего тем, что как раз таки на амфибию она была почти не похожа. Однако этот оснащенный 1,6-литровым двигателем автомобиль мог передвигаться по воде со скоростью 5 километров в час. Правда, конвеера тольяттинская амфибия так и не увидела.

См.также:

ЛуАЗ-969 «Тушканчик»

«Советский Виллис»: история прототипов АР-НАТИ

ЗИС-151 — «король бездорожья».

«Пингвин» дошел до Полюса недоступности. Уникальный полярный вездеход, созданный на базе БТР-50П

Забытые УАЗы

Необычные российские и советские вездеходы

Россия — Родина настоящих внедорожных вездеходов. В нашей стране было создано множество интереснейших и необычных машин, обладающих исключительно высокой проходимостью. О них наш рассказ.

Первым автомобилем-вездеходом может считаться Руссобалт-Кегресс. В 1909 году, А.А. Кегресс сконструировал и испытал первый прототип автомобиля повышенной проходимости совершенно нового типа, не имеющего аналогов в мире, предназначенный для езды по снегу. При стандартных колесах передней управляемой оси, поставленных на широкие лыжи, колеса задней ведущей оси были заменены гусеничным движителем оригинальной конструкции, представляющей собой ленту из верблюжьей шкуры, натянутую на специальные барабаны. В 1911 году Кенресс сделал движитель на основе резиновой ленты, выпуск которой освоил петербургский завод «Треугольник», и испытал его на машинах Мерседес и «Руссо-Балт». Так был построен первый в мире снегоход.

В 1911 году Кенресс сделал движитель на основе резиновой ленты, выпуск которой освоил петербургский завод «Треугольник», и испытал его на машинах Мерседес и «Руссо-Балт». Так был построен первый в мире снегоход.

В августе 1916 года прапорщик русской армии А.А. Кегресс предъявил Военному ведомству к испытанию полугусеничный броневой автомобиль фирмы «Остин» с движителем собственной конструкции, уширительными бандажами передних колес и малыми направляющими колесиками, расположенными спереди, способный двигаться по раскисшим суглинкам со скоростью до 25 км/ч(16 верст/час). Это был первый в мире бронеавтомобиль данного типа.

В предвоенные и военные годы вездеходная техника создавалась в рамках конструкции Кегресса или на танковых и тракторных шасси.

1947году был создан первый гусеничный снегоболотоход.

Машина, которой тогда присвоили условное обозначение ГПИ-С-20, предназначалась для перевозки людей и грузов, а также буксировки прицепов по снежной целине и заболоченной местности. У нее был кузов обтекаемой формы, конструктивно разделенный на три части: в передней части располагались места водителя и одного пассажира, все органы управления и контроля, а также главная передача и механизм поворота. Средняя часть служила для размещения семи пассажиров. Под сиденьями последних проходили карданная передача, тяги управления и трубы обогрева кузова. Наконец, задняя часть ГПИ-С-20 представляла собой моторный отсек, отделенный от остальной части герметизированной переборкой.

Силовой агрегат, трансмиссия, главная передача, системы питания и электрооборудования снегоболотохода были унифицированы с серийным грузовиком ГАЗ-51, а механизм поворота его создатели позаимствовали у армейской «самоходки». Ходовая часть включала две резинотросовые гусеничные ленты, ведущие колеса и опорные катки с пневматическими шинами. ГПИ-С-20 имела грузоподъемность

0,8 тонны, развивала максимальную скорость 50 км/ч по шоссе и до 30 км/ч по снежной целине, запас ее хода составлял 200 и 500 км по шоссе и по снежной целине соответственно.

Эта машина могла преодолевать рвы и броды глубиной до 0,8 метра, но, увы, еще не умела плавать. Поэтому все последующие усилия инженеров-конструкторов ГПИ были брошены именно на создание плавающей версии снегоболотохода.

ГПИ-23, грузоподъемность которого на плаву достигала пяти тонн, получил цельнометаллический сварной корпус с каркасом из стандартных профилей, обшитый листовой сталью, и установленный в передней части корпуса дизель ЯАЗ-204В. Трансмиссия ГПИ-23 состояла из главной передачи автомобильного типа, бортовых фрикционов и карданных передач, а ходовая часть – из двойных опорных катков (по шесть пар с каждой стороны), ведущих и направляющих колес, независимой торсионной подвески и двух резиноленточных гусениц. Грузовая платформа оборудовалась брезентовым тентом.

ГПИ-С-20, ГПИ-21, ГПИ-22 и ГПИ-23 прошли все-сторонние испытания, однако так и остались опытными образцами. Но труды политеховцев не пропали даром: несколько позже, используя, разумеется, прежние наработки в этой области, за создание снегоболотохода взялся коллектив конструкторско-экспериментального отдела Горьковского автозавода. В 1954 году ГАЗ-47, или, как его еще называли, ГТ-С, был запущен в серийное производство. ГПИ же тем временем сконцентрировал свои усилия на несколько ином направлении – теперь здесь осуществляли разработку миниатюрных гусеничных плавающих снегоболотоходов. Так, к примеру, в 1960 году на свет появился ГПИ-37, базировавшийся на агрегатах легкового автомобиля «Москвич-407».

ГПИ-37 с грузоподъемностью 0,5 тонны и буксировавший прицеп массой до 0,5 тонны, представлял собой вездеход с цельнометаллическим корпусом и наружной обшивкой из дюралюминия. Для защиты экипажа от ветра и непогоды предусматривался легкосъемный тент. «Москвичевский» двигатель был установлен в передней части корпуса, ходовая часть состояла из двух резино-тканевых гусеничных лент с металлическими грунтозацепами, расположенных сзади ведущих колес, а также опорных и направляющих катков. Подвеска опорных катков была выполнена независимой, торсионной. ГПИ-37 отличался малым средним удельным давлением на грунт –

Подвеска опорных катков была выполнена независимой, торсионной. ГПИ-37 отличался малым средним удельным давлением на грунт –

0,095 кг/кв. см без груза и 0,127 кг/кв. см с грузом.

В 1964 – 66 годах были созданы две модификации снегоболотохода на агрегатах ЗАЗ-966 – С-ГПИ-19 и С-ГПИ-19А. С-ГПИ-19 и С-ГПИ-19А грузоподъемностью 0,25 тонны позиционировались как «легкие плавающие гусеничные снегоболотоходы со сварным корпусом открытого типа каркасной конструкции и планетарным одноступенчатым механизмом поворота для использования в качестве

внутрихозяйственного транспорта рыболовецких и охотничьих хозяйств, для нужд связи, медицинского обслуживания и других целей в условиях Крайнего Севера».

В ГПИ были начаты также работы по созданию гусеничного пневматического движителя. Сама идея пневматической резино-кордовой гусеницы возникла из стремления конструкторов избежать недостатков, присущих как пневмокаткам низкого давления, так и обычным ленточным гусеницам. Таким образом, «пневмогусеница» явилась как бы логическим развитием колесных и гусеничных движителей. Под пневматической гусеницей следует понимать замкнутую оболочку (или совокупность таких оболочек) с избыточным внутренним давлением воздуха, функционально заменяющую гусеничную цепь. Пневмогусеничный движитель, совмещая свойства эластичного колеса и традиционной гусеницы, имеет целый ряд новых, присущих только ему качеств.

В начале 1962 года был изготовлен первый макетный образец пневмогусеничного движителя трубчатого типа.

Исследование эксплуатационных качеств автомобиля проводились в осенне-зимний период 1963–1964 года. В частности, был совершен пробег протяженностью 120 км по маршруту Ступино – Москва. С-3 был способен «бесшумно» двигаться по асфальту со скоростями порядка 50-60 км/ч. Значительно улучшилась и плавность хода машины. НАМИ С-3 уверенно передвигался по плывунам. И это при том, что полноприводные «Урал-375» и ЗИЛ-485 в этих условиях полностью теряли подвижность, погружаясь в грунт до мостов. А вот в условиях снежной целины ввиду отсутствия грунтозацепов гусеница легко буксовала по скользкой поверхности.

А вот в условиях снежной целины ввиду отсутствия грунтозацепов гусеница легко буксовала по скользкой поверхности.

Энергетическое несовершенство трубчатой пневмогусеницы (связанное со значительными затратами мощности на перематывание), увеличенная поперечная податливость, а также стремление увеличить тягово-сцепные качества на грунтах с низкой несущей способностью, привели к созданию деформированной протекторной поверхности. Гусеница подобного типа получила название «сотовой» пневмогусеницы. Наличие «сот» должно было значительно повысить поперечную жесткость профиля и резко уменьшить потери на перематывание.

Поперечные трубки служили мощными грунтозацепами, а впадины обеспечивали уплотнение рыхлого грунта и снега без выдавливания его из зоны деформации.

Испытания вездеходов НАМИ С-3 и НАМИ С-4 наглядно показали, что «полугусеничный» вариант не позволяет выявить все качества пневмогусениц ввиду погрешностей, вносимых передними колесами. Чтобы более подробно исследовать особенности их работы, в 1964 году был спроектирован, а в 1965 году изготовлен макетный образец сочлененной машины НАМИ-О106.

Ходовая часть вездехода НАМИ-О106 была унифицирована с ходовой частью автомобиля НАМИ С-3М. Но на ней установили четыре пневмогусеницы шириной 300 мм. НАМИ-О106 состоит из двух активных секций. Передняя – ведущая постоянно, привод же на заднюю включается по желанию.

Машина показала хорошую проходимость. Она уверенно двигалась по пересеченной местности, хорошо приспосабливалась к неровностям и преодолевала крутые подъемы. Сочлененная машина показала хорошую проходимость на снегу, болоте и проселочной дороге. Автомобиль обладал очень хорошей маневренностью на снегу. Радиус поворота составлял 5,5 м по колее наружной гусеницы. Вездеход уверенно преодолевал заснеженные подъемы крутизной около 25°.

Испытания на озере показали, что машина вполне прилично держится на плаву, обладает хорошей маневренностью, но тяги гусениц в этом случае явно недостаточно – желательна установка гребного винта. Также было отмечено, что вездеход легко выходит на заболоченный берег.

Также было отмечено, что вездеход легко выходит на заболоченный берег.

Дальнейшее стремление улучшить показатели пневматических гусениц привело к созданию звенчатых (секционных) пневмогусениц. Они устанавливались на движители, смонтированные на заднем мосту автомобиля УАЗ-469 по схеме, аналогичной с автомобилями НАМИ 3-С и НАМИ 4-С.

Тема звенчатых пневмогусениц получила дальнейшее развитие в ОНИЛВМ , в 70е-80е годы.

Был создан болотоход СТПР-6901-01, а также улучшенна конструкция пневмогусеничного движителя для болотоходных экскаваторов.

В 80-е годы также проводились исследования экспериментальных тяжёлых колёсных платформ. В 1981 г. ОНИЛВМ была привлечена в качестве соисполнителя к работам по теме «Исследование сравнительных характеристик управляемости и проходимости колесного и гусеничного шасси». Был создан ходовой исследовательский полноразмерный макет ГПИ-3901 колесного шасси (4х4, 6х6, 8х8 ) полным весом 5 — 9 т с бортовой (силовой) схемой поворота.

Так же в этот период было создано и испытано более десятка различных образцов средств повышения проходимости колесных машин. Эти исследования проводились с 1983 по 1987 г. по хоздоговорам с ВНИИТРАНСМАШем (г. Санкт-Петербург).

Широкие возможности изменения параметров ходовой части макета ГПИ-3901 позволили провести обширные исследования характеристик управляемости и проходимости колесного шасси.

Источник: http://www.spec-technika.ru/index.php?page=issue&pid=100684&sub=100011&item=100687 ; http://www.off-road-drive.ru/archive/3/Prokol__spustila___gusenica ; http://www.zvm-nn.ru/info/history/ ; http://www.out-club.ru/board/showthread.php?p=635320 ; http://rc

Колёсные монстры СССР, или 6 советских чудо-машин — Патриотам РФ

Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!

1. Пластиковый мамонтёнок

Под этим 12-тонным исполином дошкольник мог стоять в полный рост, а грузовик и гусеничный тягач с заторможенными гусеницами не в силах были удержать шестиколёсного монстра на месте. Машину с индексом «167» построили в 1963 году на заводе ЗиЛ. Экспериментальный автомобиль на 5 тонн груза или 14 пассажиров планировали предложить геологам и нефтяникам Крайнего Севера. На испытаниях ЗиЛ-167 носился по метровому снегу со скоростью 30 км/ч, и даже болото не было для него преградой.

Машину с индексом «167» построили в 1963 году на заводе ЗиЛ. Экспериментальный автомобиль на 5 тонн груза или 14 пассажиров планировали предложить геологам и нефтяникам Крайнего Севера. На испытаниях ЗиЛ-167 носился по метровому снегу со скоростью 30 км/ч, и даже болото не было для него преградой.

Говорят, на заводе ходила байка, будто когда американские спутники засекли быстрые перемещения оранжевого прототипа по непроходимой целине, спецслужбы предположили, что СССР готовит вторжение в Америку через Северный полюс. Но в серию интересная заднемоторная машина с пластиковым кузовом, двумя 180-сильными двигателями (свой на каждый борт) и автоматической (!) трансмиссией так и не пошла…

2. Внедорожная многоножка и ломающаяся рама

А вот таким мог стать король полноприводников. НАМИ-058 имел 12 колёс, и все они были ведущими! Секрет — в активном полуприцепе, который на бездорожье не только не мешал, а наоборот — помогал толкать длиннющую 17-метровую «гусеницу» вперёд. Машина развивала тяговое усилие до 40 тонн и при этом тащила на себе свыше 25 тонн груза! Вы только посмотрите, как в этом видео испытатель съезжает с дороги в грязь — бесстрашно, совершенно не сбавляя ход.

Не менее крут был и НАМИ-0127, который строили с прицелом на доставку газовых труб в труднодоступные районы тайги или пустыни. Он тоже обладал феноменальной проходимостью, но не имел… поворотных колёс! Машина меняла курс благодаря «ломающейся» раме. Как это работало, опять же отлично показано в ролике. Увы, до конвейера эти вездеходы также не добрались.

3. 25 лет под грифом «секретно»

Лишь в начале 90-х годов производство специальных вездеходов на заводе ЗиЛ перестало быть секретным. И тогда мир узнал о фантастических возможностях машин поисково-спасательного комплекса «Синяя птица». Чтобы оперативно выручать приземлившихся космонавтов, эти автомобили научили плавать, валить деревья, преодолевать абсолютное бездорожье. А ещё в состав комплекса входит шнекоход — герой нашумевшей подборки«На что способны советские машины».

И тогда мир узнал о фантастических возможностях машин поисково-спасательного комплекса «Синяя птица». Чтобы оперативно выручать приземлившихся космонавтов, эти автомобили научили плавать, валить деревья, преодолевать абсолютное бездорожье. А ещё в состав комплекса входит шнекоход — герой нашумевшей подборки«На что способны советские машины».

4. Сухопутный дельфин

Поначалу сложно поверить, что эту нескладную, громоздкую машину прозвали «Дельфином» — больше подошло бы прозвище «гадкий утёнок». Понимание приходит, когда своими глазами видишь все её таланты. ЗиЛ-135П мог плавать даже в 5-балльный шторм, ломать тонкий лёд в водоёмах, а уж когда выбирался на сушу…

Видео шокирует: громадная 14-метровая амфибия, на фоне которой даже бронетранспортёр выглядит малюткой, с легкостью штурмует пересечённую местность и мчит по шоссе со скоростью обычного грузовика! Похоже, в нашей истории опытный ЗиЛ-135П так и останется самым крупным водоплавающим автомобилем…

5. Он был первым

Вообще за создание большинства классных советских вездеходов стоит сказать спасибо легендарному инженеру Виталию Грачёву. К примеру, он первым в 50-х годах прошлого века начал опыты с многоколёсными полноприводными автомобилями. И пионером этой концепции стал ЗиЛ-134, который сначала был «носатым» — с капотной кабиной, а потом получил инновационную по тем временам бескапотную компоновку. Да и вообще в нём было множество передовых решений: двигатель V12 (240 сил), коробка-автомат, две раздатки, самоблокирующиеся межколёсные дифференциалы, независимые торсионные подвески всех колёс… Итог — по проходимости ЗиЛ-134 не уступал гусеничной технике, будучи гораздо быстрее, экономичнее и проворнее.

6. Дизайнеры подключились

Уже обратили внимание, что в общей массе советские вездеходы выглядели утилитарно? А всё от того, что над ними работали только инженеры — дизайнеров в опытном грузовом автопроме тогда, по сути, не было. Лишь в 1963 году в НАМИ к созданию модели 076 «Ермак» привлекли «специалистов по художественному конструированию».

И пусть потом машину ругали за сходство с французским Berliet, но 11-метровый «Ермак» получился довольно изящным. Вдобавок он имел новый танковый V12 на 320 сил, автомат, колёсные планетарные редукторы и мог тянуть 45-тонный лесовозный полуприцеп.

auto.mail.ru

Необычные вездеходы СССР: надувные гусеницы НАМИ

Казавшаяся утопией идея совместить проходимость гусеничных движителей с комфортом и быстроходностью пневматических шин волновала ученые умы разных стран. Но дальше других в этом деле удалось продвинуться советским конструкторам

Олег Славин

Исход боя, казалось, был предрешен. До высотки оставалось каких-то триста метров. Преодолев водную преграду, БМП, выскочив на берег и набирая ход, направилась к вершине дюны, поливая врага огнем из пушки и пулемета. Казалось, еще чуть-чуть, и задание будет выполнено, как вдруг машина сначала пошла влево, подставляя борт под огонь противника, а потом и вовсе встала. – Какого черта?! – заорал командир на механика-водителя. – Гусеница, командир! – Что гусеница?! – Прокололи!..

– Какого черта?! – заорал командир на механика-водителя. – Гусеница, командир! – Что гусеница?! – Прокололи!..

Согласитесь, что все это похоже на бред. Проколоть гусеницу на боевой машине пехоты – да разве это возможно? Конечно же, нет, она на БМП состоит из металлических траков, и перебить ее можно лишь выстрелом из пушки или наехав на мину. Однако надувные гусеницы – не плод воображения технически неграмотного автора, а реально существующий тип движителя.

История пневматических гусениц берет начало в 1910-х годах. Тогда конструкторы усиленно думали над тем, как совместить быстроходность колесной техники с проходимостью гусеничной. Идея, казалось бы, лежала на поверхности. Если быстроходность и малошумность хода по шоссе автомобилям обеспечивают пневматические колеса, а по снегу и песку уверенно передвигаются лишь гусеничные образцы техники, то почему бы не совместить эти два качества в одном движителе? В итоге первым, кто запатентовал пневматическую гусеницу, стал Луи Рено, и было это в 1918 году. В 1925-м свой тип пневматической гусеницы патентует наш соотечественник Н. Ветчинкин. В 1949 году итальянец Бонмартини патентует свое видение этой проблемы, а в 1961-м на первой международной конференции по проходимости в Турине он уже показывает публике легкий гусеничный трактор «Касторо Ломбардини». Столь необычное название трактор получил ввиду того, что внутренняя поверхность гусеницы с равными промежутками времени обрызгивалась касторовым маслом. Сделано это было для уменьшения вероятности спадания гусениц при повороте. Трактор мог развить скорость до 70 км/ч, а коэффициент сцепления с опорной поверхностью был на 15% выше, чем у металлических гусениц, и на 25% выше, чем у автомобильного колеса.

Активно занялись проблемой внедрения пневматического гусеничного движителя в начале 1960-х и в СССР. В результате была создана трапецеидальная гусеница. Однако она не была полностью резиновой, а представляла собой симбиоз резины и стали. К тому же в конструкции движителя было много «лишних» деталей, которые фактически сразу сделали такую схему неприемлемой из-за низкой надежности и сложности изготовления.

Следующим этапом развития отечественного пневмогусеницепроектирования стала гусеница трубчатого типа. По конструкции этот движитель больше напоминал растянутую до неимоверных размеров камеру, которая натягивалась сразу на три диска. Натяжение гусеницы обеспечивалось винтами, посредством которых крайние диски раздвигались. Крутящий момент на гусеницы передавался от катков фрикционно, то есть за счет трения. Все это монтировалось на балансирную тележку, которая в свою очередь крепилась вместо заднего моста. В качестве испытуемого был взят легковой вездеход МЗМА-415, позже – чтобы развести два автомобиля с разными типами движителей – переименованный в НАМИ С-3.

Испытания показали, что такая схема существенно повышает проходимость автомобиля на бездорожье и, что важно, позволяет достаточно быстро, до 60 км/ч, а главное бесшумно и с большой плавностью хода передвигаться и по асфальтированным дорогам. НАМИ С-3 активно эксплуатировался и даже совершил 120-километровый пробег, который помимо плюсов этого типа движителя позволил подметить и минусы. Так, в частности, при движении по песку передние управляемые колеса создавали довольно глубокую колею, что создавало дополнительное сопротивление при движении и, как следствие, существенно снижало проходимость транспортного средства. Не все гладко было и на снегу. Точнее говоря, именно отсутствие грунтозацепов на гладких гусеницах становилось причиной их проскальзывания. Было отмечено и то, что значительная часть мощности двигателя транспортного средства тратится именно на перематывание этого типа гусеницы.

В результате «трубчатая» гусеница эволюционировала в «сотовую». Наличие «сот», по задумке конструкторов, должно было не только уменьшить потери на перематывание, но и значительно повысить поперечную жесткость профиля, а поперечные трубки должны были стать мощными грунтозацепами.

Этим типом движителя оснастили автомобиль УАЗ — 451Д, который также переименовали. В итоге по снежной целине и хлябям носился уже не УАЗ а НАМИ С-4.

Ведущими могли быть как передний, так и задний каток, достаточно было переставить цепь, соединяющую их со средним катком. Проскальзыванию же гусениц на катках препятствовали резиновые звездочки. Такая передача тягового момента на гусеницы получила название цевочной.

Автомобиль демонстрировал достаточно высокие эксплуатационные характеристики как на рыхлом снегу, так и на асфальте. А довольно большой накат, по сравнению с НАМИ С-3, наглядно продемонстрировал, что такая схема движителя значительно снижает потери, связанные с перематыванием гусеницы по ободу.

Однако, как ни крути гусеницу на задней оси, а наличие колес в передней все же существенно снижало проходимость транспортного средства. В итоге в 1965 году свет увидел сочлененный НАМИ-О106.

В основе его лежала конструкция все того же НАМИ С-3. Фактически это были две одинаковые тележки, связанные друг с другом посредством сочленения. Двигатель и органы управления устанавливались на переднюю, а грузовой отсек был задним.

Причем задняя тележка могла быть как «лентяйкой», так и принимать активное участие в процессе движения – водитель волен был выбирать «гусеничную формулу» в зависимости от условий движения. А при желании и вовсе можно было отсоединить грузовую платформу. В этом случае НАМИ-О106 поворачивал не за счет складывания звеньев, а посредством подтормаживания гусениц одного из бортов. За счет же водоизмещающего кузова транспорт мог передвигаться и по воде.

Однако широкого распространения этот тип гусеничной техники так и не получил. Причина кроется в конструктивной и технологической сложности изготовления и, как следствие, в высокой стоимости конечного продукта. Да и проколоть или порвать такую гусеницу куда проще, чем металлический трак. И это одна из основных причин, по которой на военной технике такие гусеницы никогда не появятся, а вот на гражданской такой тип движителей применяется, хотя и не очень распространенно.

Взять, к примеру, снегоболотоход ТТМ-6901 ГР, который гусеница с резиновыми пневмотраками позволяет эксплуатировать на грунтах с низкой несущей способностью, включая снежную целину без ограничения глубины снежного покрова, сыпучих песках, болотах всех категорий и открытых водоемах. Правда, на этом транспорте пневмогусеница уже представлена в сильно видоизмененном виде, но при этом все же таковой является.

Хочу получать самые интересные статьи

О компании ООО «ПТК Гиртек»

Компания ГИРTЕК – производственная компания, расположенная в Санкт-Петербурге, работающая с 2009 года и занимающаяся изготовлением, модeрнизацией, peaлизацией надежных и мнoгофункциoнaльных cнeгоболотоxодов-амфибий. Название компании образовалось от слияния производных двух английских слов: «Gear» — механизм, шестерня, редуктор, «Technology» — технология, техника.

Мы продаём вездеходы, снятые с консервации (списанные с армии), с проведением цикла регламентных работ по техническому обслуживанию, модернизации и омологации. В результате вы получаете практически новый вездеход, обладающий улучшенными характеристиками с 50% запасом прочности.

Общая площадь производственных цехов, в которые входят сварочный цех, цех металлообработки, малярный, моторный, агрегатный, сборочный участок и склад хранения составляет более 3 300 м2. В среднем за год мощности нашего производства позволяют модернизировать и выпускать до 100 вездеходов.

В среднем за год мощности нашего производства позволяют модернизировать и выпускать до 100 вездеходов.

На выпускаемые вездеходы мы выдаём новый Паспорт Самоходной Машины (ПСМ), в котором указываем текущий год выпуска, что важно при приобретении техники в лизинг или при продаже на вторичном рынке.

Достижения и успехи

На счету наших высококвалифицированных сотрудников свыше 500 реализованных проектов, включая кастомные вездеходы различной сложности реализации, изготовленные по спецзаказам. Первым выполненным заказом был вездеход МТЛБ-у, который до сих пор работает на полуострове Камчатка.

За более чем 12 лет опыта обслуживания и модернизации легендарной советской и российской техники мы вышли на новый уровень развития, а именно:

Производим полностью новые вездеходы МСГ – аналоги МТЛБ и МТЛБ-у.

Выполняем заказы по любой модернизации советских вездеходов

Запускаем в производство уникальный по своим техническим характеристикам плавающий вездеход собственной разработки HAWK. Мы верим, что впоследствии эта модель станет такой же знаковой для России и узнаваемой во всем мире, как когда-то такими же стали легендарные советские вездеходы, использующиеся по сей день во многих странах. Для реализации этого сложного инженерного проекта мы собрали опытную команду конструкторов, дизайнеров, маркетологов, всерьез нацелены на успешный выход модели и ее признание.

С 2017 года наша компания является предприятием, занесенным в реестр отечественных официальных производителей МИНПРОМТОРГ.

Услуги

Мы дорожим каждым нашим клиентом, гордимся каждым реализованным проектом, поэтому оказываем комплексную поддержку своих заказчиков. В нее входят следующие услуги:

Производство и модернизация вездеходов;

Установка любого оборудования согласно требованиям Заказчика;

Полное техническое обслуживание и тщательная предпродажная подготовка;

Поставка любых запчастей на вездеходы;

Услуги транспортировки техники в любую точки России и Зарубежья.

Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание;

Капитальный ремонт вездеходов.

При необходимости на время производства вездехода по вашему Техническому Заданию для контроля качества изготовления у нас существует бесплатная услуга – размещение вашего представителя (ОТК – Отде́л техни́ческого контро́ля) на нашем предприятии. Специалисту предоставляется компактный жилой модуль или квартира на ваш выбор. Таким образом, мы готовы доказать делом, а не громкими словами и лозунгами, что уделяем качеству выпускаемой техники особое внимание.

Кому будет выгодно сотрудничать с нами

Сотрудничество с нами будет полезно:

Охотникам и рыболовам. Частные лица получат за адекватную цену мощные и надежные вездеходы.

Государственным структурам, компаниям энергетического, нефтегазового секторов. Благодаря нашей технике ваши сотрудники смогут эффективно и с комфортом выполнять свою работу даже в самых экстремальных природных условиях, осуществляя перевозку пассажиров и грузов в наиболее отдаленные и глухие районы России.

Участникам геологических экспедиций, в которых проверенная и обслуженная техника, способная доставить специалистов без проблем до нужной точки, просто незаменима. Благодаря нашим вездеходам будут легко преодолены реки, озера, препятствия высотой до полуметра, снежные заносы, крутые подъемы и спуски, лесисто-болотистая местность, что позволит в короткие сроки достичь своих целей.

Партнеры и клиенты

Среди наших партнеров и клиентов такие крупные и известные российские компании как:

Газпром

Росатом

Роснефть

Россети

Северсталь

Алроса

Транснефть

и другие…

Благодаря финансовым партнерам Сбербанк, ВЭБ, ВТБ, Siemens, Балтийский Лизинг мы предоставляем следующие финансовые услуги:

Любые схемы расчета

Отсрочка платежей

Лизинг

Участие в тендерах

Опыт конструкторов, инженеров, высокая квалификация всех наших специалистов – гарантия своевременной реализации вашего заказа в полном соответствии с техническим заданием.

Наши вездеходы являются востребованным товаром на вездеходном рынке Российской Федерации и СНГ, мы широко известны в профессиональных сообществах вездеходчиков. Вездеходы ГИРТЕК выделяются не только оптимальной ценой, но и высоким качеством техники и сервиса. Работая с нами, вы обретаете профессионального партнера, которому можно доверять даже самые сложные проекты!

Автомобили НАМИ

2. Нами-050 «Белка».

(Nami-050 «Protein»)Нами-050 «Белка» — экспериментальный советский малолитражный автомобиль.

Заместитель главного конструктора Ирбитского мотоциклетного завода Федор Реппич обратился к нам с предложением создать самый дешевый сверхкомпактный народный автомобиль в СССР. Потребность в этом автомобиле была велика. Не очень дорогой автомобиль был бы более просторным, приспособленным к климату, более удобным. Наше руководство приняло предложение, и Юрий Долматовский с Владимиром Арямовым получили возможность воплотить свои мечты в реальном автомобиле.

Сухая масса автомобиля- В 1955 году, вместимость — 500 килограмм человек, расход топлива-около 5 л км по плану, мощность двигателя — / 100 по плану. Автомобиль был оснащен серийным мотоциклетным двигателем объемом 0.5 л и мощностью 0.75 л лошадиные силы 23 л. с вентилятором принудительного охлаждения, модернизированной трансмиссией автомобиля с, 10-дюймовыми колесными дисками.

Понятно, что желание приспособиться к станку обычные серийные агрегаты и агрегаты, иначе было бы бессмысленно рассчитывать на массовое производство. Но унификация оказалась не очень удачной-это оказалась очень необычная машина. «Москвич-401» прототип был собран в Ирбите и осенью 2 был доставлен по железной дороге, в багажном вагоне в Москву, где его встретили советские фаталисты и сотрудники НАМИ.

Основным автомобилем проекта должен был стать вариант с закрытым кузовом, откидывающейся передней частью для посадки на передние сиденья и одной боковой дверью для пассажиров во втором ряду. Складывающаяся конструкция постоянно протекала во время испытаний. Мы также планировали более простую версию: без дверей, с тентом или возможностью установки пластикового капюшона сверху.

Складывающаяся конструкция постоянно протекала во время испытаний. Мы также планировали более простую версию: без дверей, с тентом или возможностью установки пластикового капюшона сверху.

Люди думали, что автомобиль вот-вот станет серийным. Судьба проекта была решена на заседании Совета Министров 1955 года января СССР 30, где было решено: новый малолитражный длинномоторный автомобиль-быть, но он должен выпускаться на базе кузова 1957 года и с четырехцилиндровым автомобильным двигателем.

Mental Советские экспериментальные внедорожники времен холодной войны

Советская автомобильная промышленность в 1950–1960-х годах могла считаться консервативной, по крайней мере, в гражданской сфере. С другой стороны, военная техника СССР тогда находилась в начале нового этапа, проще говоря. Это было начало многих успешных или неудачных прототипов.

Гонка с Соединенными Штатами за мировое господство только началась, и лучшие инженеры с обеих сторон должны были проявить все свои силы.Никаких правил не было. Они начали с чистых идей и оригинальности, через старые и проверенные конструкции и заканчивая случайным кражей. Буквально нет запретов.

Внедорожники

Прототип ЗиС 157, 1956. Фото предоставлено ⒸЕвгением Кочневым, Колеса.ру. Внедорожник ЗИС-Э134 Модель №3 1956 года. Фото предоставлено ⒸЕвгением Кочневым, Kolesa.ru. Водные испытания ЗИС-Э134. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Опытный образец вездехода на базе ЗИЛ-157 — ЗИЛ-157Р. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ru. 2,5-тонный автомобиль ЗИЛ-157Р на шести арочных шинах. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Экспериментальный автомобиль ЗИЛ-136, 1957 г. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру.ЗИЛ-136 с несущим кузовом и безрамными арочными шинами. Фото: Евгений Кочнев, Колеса.ру. Оригинальный БТР-Э152В. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Kolesa.ru.ЗИЛ 132

Трехосный 2,5-тонный грузовик ЗИЛ-132 с кабиной от ЗИЛ-131. 1960. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Вариант трехосного вездехода ЗИЛ-132 с арочными шинами. Фото: Евгений Кочнев, Колеса.ру.ЗИЛ-132 с автоматической коробкой передач и 24-дюймовыми шинами, 1961 год. Фото: Евгений Кочнев, Колеса.ру. Опытный 4-тонный амфибия ЗИЛ-132П. 1969. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Вид сзади того же автомобиля. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Необычный вид амфибии ЗИЛ-132П без тента. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Испытания амфибии ЗИЛ-132П на Москве-реке. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ru.Первое применение газотурбинной ВСУ на ЗИЛ-132П. Фото: Евгений Кочнев, Колеса.ру. 5-тонный прототип седельного тягача ЗИЛ-132Р в 1974 году. Фото: Евгений Кочнев, Колеса.ру.ЗИЛ-132Р. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Испытания грузовика ЗИЛ-132Р на пересеченной местности. Фото: Евгений Кочнев, Колеса.ру. Экспериментальный многоцелевой трехосный седельный тягач ЗИЛ-132РВ, 1976 год. Фото: Евгений Кочнев, Колеса.ру. Пятиосный вариант ЗИЛ-132РВ. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ru.КрАЗ-Э260Е Грузовик с газовой турбиной. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Двухступенчатая газотурбинная установка ГАЗ-99Д мощностью 350 литров. из. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Профиль КрАЗ-Э260Э в 1974 году. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Вторая версия КрАЗ-2Е260 с газовой турбиной мощностью 360 л.с., 1976 год. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру.С-3 на шасси Москвич-415 с пневмогусеницами. Фото: Евгений Кочнев, Колеса.ру. Семитрак С-3 во время испытаний на воде в 1962 году.Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Kolesa.ru.C-3MU с пневмогусеницами на модели C-3M. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Опциональная версия С-3МУ на базе ГАЗ-69М с такими же пневмогусеницами. 1968. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Прямой вид на пневмоколесные гусеницы. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Вид сзади С-3МУ с парой пневмогусениц. Фото: Евгений Кочнев, Kolesa.ru. Грузовик НАМИ-044Э на четырех колесных катках, 1959 год. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ru.Внедорожник ЗИЛ-132С на четырех пневмокатках, 1964 год. Фото: CreditЕвгений Кочнев, Колеса.ру.ЗИЛ-132С на укороченном шасси ЗИЛ-157К с кабиной ЗИЛ-164. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.

Фото: Евгений Кочнев, Колеса.ру.ЗИЛ-132 с автоматической коробкой передач и 24-дюймовыми шинами, 1961 год. Фото: Евгений Кочнев, Колеса.ру. Опытный 4-тонный амфибия ЗИЛ-132П. 1969. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Вид сзади того же автомобиля. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Необычный вид амфибии ЗИЛ-132П без тента. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Испытания амфибии ЗИЛ-132П на Москве-реке. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ru.Первое применение газотурбинной ВСУ на ЗИЛ-132П. Фото: Евгений Кочнев, Колеса.ру. 5-тонный прототип седельного тягача ЗИЛ-132Р в 1974 году. Фото: Евгений Кочнев, Колеса.ру.ЗИЛ-132Р. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Испытания грузовика ЗИЛ-132Р на пересеченной местности. Фото: Евгений Кочнев, Колеса.ру. Экспериментальный многоцелевой трехосный седельный тягач ЗИЛ-132РВ, 1976 год. Фото: Евгений Кочнев, Колеса.ру. Пятиосный вариант ЗИЛ-132РВ. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ru.КрАЗ-Э260Е Грузовик с газовой турбиной. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Двухступенчатая газотурбинная установка ГАЗ-99Д мощностью 350 литров. из. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Профиль КрАЗ-Э260Э в 1974 году. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Вторая версия КрАЗ-2Е260 с газовой турбиной мощностью 360 л.с., 1976 год. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру.С-3 на шасси Москвич-415 с пневмогусеницами. Фото: Евгений Кочнев, Колеса.ру. Семитрак С-3 во время испытаний на воде в 1962 году.Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Kolesa.ru.C-3MU с пневмогусеницами на модели C-3M. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Опциональная версия С-3МУ на базе ГАЗ-69М с такими же пневмогусеницами. 1968. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Прямой вид на пневмоколесные гусеницы. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Вид сзади С-3МУ с парой пневмогусениц. Фото: Евгений Кочнев, Kolesa.ru. Грузовик НАМИ-044Э на четырех колесных катках, 1959 год. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ru.Внедорожник ЗИЛ-132С на четырех пневмокатках, 1964 год. Фото: CreditЕвгений Кочнев, Колеса.ру.ЗИЛ-132С на укороченном шасси ЗИЛ-157К с кабиной ЗИЛ-164. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса. ру. Он мог разогнаться до 55 км / ч, но был нестабильным и сложным с точки зрения управления движением. Фото: Евгений Кочнев, Колеса.ру. Экспериментальный внедорожник НАМИ ЭТ-8 в 1961 году. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Испытания ЭТ-8 и его первое публичное появление в прессе. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.5-тонный многоцелевой НАМИ-094 с более мощным дизельным двигателем ЯМЗ-238, 1963 год. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру.

ру. Он мог разогнаться до 55 км / ч, но был нестабильным и сложным с точки зрения управления движением. Фото: Евгений Кочнев, Колеса.ру. Экспериментальный внедорожник НАМИ ЭТ-8 в 1961 году. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру. Испытания ЭТ-8 и его первое публичное появление в прессе. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.5-тонный многоцелевой НАМИ-094 с более мощным дизельным двигателем ЯМЗ-238, 1963 год. Фото: ⒸЕвгений Кочнев, Колеса.ру.Каково водить шерпа, квадроцикл, идущий по воде

Хотите знать, хорош ли внедорожник? Просто спросите молодого парня с поднятым грузовиком.

Нет никакого смысла в том, чтобы парень из сельской местности США, который вложил все свои сбережения в поднятый Ford F-250 с 40-дюймовыми шинами, не скажет, что ваш автомобиль лучше его, если только это не будет положительно, абсолютно, однозначно король бездорожья.Поэтому, когда житель Миннесоты Каллен Кописки небрежно издевался над своим пикапом передо мной, я знал, что меня ждет угощение.

«Я всегда думаю, мой грузовик сейчас вот-вот застрянет или перевернется. Мой грязевой грузовик никак не мог этого сделать, а , просто не умеют это делать », — сказал он.

Модель it , король бездорожья, называется Sherp. Или лучше сказать царь бездорожья?

Видите ли, Sherp — это таинственный амфибия, вездеход, который родился в гараже в России и в конце прошлого года попал не в один, а в два музыкальных клипа Канье Уэста («Follow God» и «Closed on». Воскресенье»).Мы в InsideHook рассказали об этом еще в 2017 году, и, скорее всего, вы видели, как он прорывается через покрытое льдом озеро и остается на плаву в одном из десятков вирусных видеороликов на YouTube или Instagram, которые прославили его в Интернете. И несмотря на то, что Шерп собирает анонсы в глянцевых журналах и снимается в нескольких веб-сериалах, никто, кажется, не отвечает на самые важные вопросы — в основном, где и как получить один из них в США?

Чтобы получить ответ, мы проехали весь путь до Sherp USA, первого, крупнейшего и самого престижного дилера в стране, расположенного в Бемиджи, штат Миннесота. Там мы провели день с владельцем Джошуа Кописки и его сыном Калленом, который занялся, кажется, лучшим семейным бизнесом, который только можно вообразить. Мало того, что у дуэта отец-сын была дюжина внедорожных бегемотов на месте, это само место представляет собой испытательный полигон площадью 500 акров в центре сельской местности со всеми возможными препятствиями.

Там мы провели день с владельцем Джошуа Кописки и его сыном Калленом, который занялся, кажется, лучшим семейным бизнесом, который только можно вообразить. Мало того, что у дуэта отец-сын была дюжина внедорожных бегемотов на месте, это само место представляет собой испытательный полигон площадью 500 акров в центре сельской местности со всеми возможными препятствиями.

«У нас есть валуны, бездонное болото, частное озеро, плавающее болото.Мы разбивали машины. Мы переехали деревья. Сюда приедут поисково-спасательные службы, чтобы пройти обучение, потому что они знают, что могут делать здесь все, что могли бы испытать в полевых условиях, — сказал Джошуа. Если вы попытаетесь использовать Google Maps Sherp USA, чтобы воочию ознакомиться с их настройками, вы не найдете реального местоположения — они намеренно не указаны в списке, потому что анонимность является одной из причин, по которым к ним приходят потенциальные покупатели (это и тот факт, что в 15 минутах езды есть аэропорт, который принимает частные самолеты).

В конце концов, Канье получил 10 шерпов от Копискей, что бы ни говорила The New York Times .

«Проблема была в том, что когда мы только начинали, никто не знал, что такое шерп», — сказал Каллен. «Теперь вы действительно можете приобрести их в США, и такие люди, как Канье, приобретают шерпов, и люди понимают, что они из себя представляют, и что вы действительно можете их купить».

«Мы были на его ранчо [Вайоминг]», — добавил Джошуа. «Мы проводили время, тренируя его, как водить машину».

Они не сказали, как именно Канье открыл для себя Sherp, но, несмотря на то, что их дилерский центр находится в США.С. В течение трех лет старший Кописки говорил, что «15 минут на YouTube» — это основной способ, с помощью которого клиенты обнаруживают автомобили. Фактически, именно так он пришел к открытию Sherp USA.

«Бездорожье всегда было частью нашей жизни», — сказал Кописки, добавив, что он владеет двумя военными Humvee, а у его сына есть канал на YouTube, UpNorthOutdoors, в основном посвященный этой теме. «Когда он был моложе, я просматривал комментарии [на его канале], проверял, не видит ли он какой-нибудь сталкер или что-то в этом роде, и я видел эту безумную штуку с большими колесами на боковой панели.Я подумал, что это за хрень? »

Это побудило его поискать в Интернете дополнительную информацию о Sherp, но он не смог найти ничего на английском. В конце концов он нашел исходный сайт. «Это все было по-русски. Я не мог этого понять. Я просто набрал: «Английский?» — объяснил он. «Примерно через час — я совсем забыл об этом — на моем экране появилось окно чата со словами:« Добрый вечер ». Я сказал:« Ого, , я разговариваю с русским »».

Для ясности, автомобили, проданные в США.Официально С. из Украины, но история начинается в России с самодельного инженера Алексея Гарагашяна, который построил первую версию амфибии ORV, чтобы выиграть соревнования по бездорожью. По словам Кописки, это «привлекло внимание российского олигарха и украинского миллиардера», которые купились на него и теперь приносят Sherp остальному миру. С момента официального выхода Sherp на массовый рынок в 2015 году они ездили в самых неблагоприятных условиях на земле, включая 6200-мильную поездку по России без использования дорог.Теперь они наконец-то находят рынок сбыта среди профессионалов: Sherp USA продала единицы шерифским департаментам и поисково-спасательным организациям по всей стране.

У меня два военных Хаммера, и это были самые мощные внедорожники на планете. Шерп делает их похожими на переднеприводные машины.

Джошуа Кописки, дилер Sherp в США

Когда мы взяли модель Sherp Pro на прогулку по заснеженной территории Кописки, было легко увидеть привлекательность ORV для различных клиентов, от гуманитарных организаций, стремящихся спасти жизни, до богатых выживальщиков Судного дня. (Когда я спросил, есть ли у них какие-либо из этих последних типов, Копсики ответил: «Некоторые».)

(Когда я спросил, есть ли у них какие-либо из этих последних типов, Копсики ответил: «Некоторые».)

Сидеть в двухместной кабине с откидными сиденьями сзади было похоже на симуляторы парка развлечений или кинотеатры с подвижными сиденьями — вас неизбежно затрясет при подъеме по невозможным склонам, переворачиванию валунов и стрижке небольших деревьев, но это удобная схватка, в которой вы ни на секунду не сомневаетесь, что выживете.

Как и любой внедорожник, здесь есть много достоинств, которые можно рекламировать, от герметичного корпуса (с учетом вышеупомянутого доступа к воде) до сверхнизкого расхода топлива и способности спать четырьмя людьми и перевозить 2000 фунтов.при весе менее 3000 фунтов. сам. Но то, что делает его шерпом, и почему одна поисково-спасательная группа сказала Кописки, что шерп заменит 90 процентов его автомобилей, сводится к одному: шинам.

Джошуа Кописки рядом с моделью Sherp Pro, которую мы проехали по территории площадью 500 акров. (Алекс Лауэр)Они выглядят позаимствованными у трактора или грузовика Tonka, но на самом деле это проприетарные бескамерные шины сверхнизкого давления, которые используют выхлопные газы для быстрого накачивания и спуска воздуха, чтобы водитель мог откалибровать их для конкретной местности за секунды, а также используйте выступающие гребни в качестве лопастей для перемещения в воде.(Помимо потрясающей способности пробивать лед на замерзших озерах и реках, Шерп также может быть зарегистрирован как лодка летом). При езде по снегу, льду и грязи Кописки управлял двумя рычагами левой рукой и изменял давление в шинах другой — если вы знаете, как управлять рычагом переключения передач, это просто, а если нет, то легко кривая обучения.

Хотя Sherp уверен, что ничего подобного нет на рынке — ни в США, ни где-либо еще — компания все еще улучшается.В этом месяце была представлена новая модель 2020 года, и, хотя спецификации будут обнародованы в ближайшее время, Кописки упустил некоторые детали, в частности, что у нее будут еще большие шины, больше лошадиных сил, на 30 процентов больше объем кабины и возможность перевозить 10 человек. Он продолжает тенденцию компании к мировоззрению «Чем больше, тем лучше», которая началась с выпуска в прошлом году «Ковчега», который по сути является трейлером шерпов. У Кописки не было ни одного из них в наличии, но он продал пару.

Если вы хотите купить его сами, Кописки объяснил, что это намного проще, чем думают клиенты.

«Если бы вы пришли сюда прямо сейчас и сказали:« Я хочу купить один », я могу поставить его на трейлер, и вы сможете уехать — если у вас был пикап — с ним на месте», — сказал он. «У нас были клиенты, которые приносили буквально мешки с деньгами и просто бросали их».

Вид из кабины Sherp Pro. Деревья, валуны и автомобили не идут вразрез с шинами. (Алекс Лауэр)Это не большинство, заметьте, так как они начинаются примерно со 105 000 долларов за Sherp Pickup и от 110 000 долларов за Sherp Pro. Это включает в себя доставку к вашему порогу (на самом деле вам не нужно забирать BYO) и полный день обучения водителя, а также гарантийный ремонт.Если у вас есть механик, которого вы хотите обучить работе с машинами — скажем, вы купили автопарк для своего бизнеса — они это координируют. Кроме того, обслуживание лучше, чем вы можете найти у местного дилера квадроциклов.

«Каждый клиент также получает три номера сотового телефона», — сказал Кописки. «Сервис, внутренние продажи и менеджер. На эти мобильные телефоны всегда ответят 24-7, чтобы помочь нашим клиентам. Мне одному в 3 часа ночи позвонили в поисково-спасательные организации с оперативными вопросами. Мы понимаем, что наши клиенты не просто ездят на своих машинах с понедельника по пятницу с 8:00.м. до 17:00 CST. »

Когда я спросил Кописки об их клиентах, в частности о профиле типичного покупателя-шерпа, он лаконично ответил: «Это преимущественно правые, консерваторы, владеющие оружием». Это одна из причин, почему на его шляпах с сыном была вышита фраза «Для отважных мужчин».

Когда его отец упомянул это, Каллен заговорил, сказав, что у них есть шляпы с надписью «Для отважных женщин». Но пока ни одна женщина не купила у них шерпа.

5 самых мощных российских внедорожников, о которых вы никогда не слышали

Все мы знаем, насколько в целом прочны и долговечны российские автомобили, особенно советские. Они могут выглядеть неловко и непривлекательно, но никто не может усомниться в их способностях. Современная эпоха внесла множество изменений в общий дизайн российских автомобилей, но их характеристики и возможности остались в основном неизменными. К тому же есть еще немного того своеобразия, которое заставляет нас узнавать русскую машину за много километров.Некоторые вещи, кажется, никогда не меняются.

Само собой разумеется, что большинство российских автомобилей — это внедорожники повышенной проходимости. Это такая огромная страна с очень труднопроходимыми и труднодоступными местами, что нас это не особо удивляет. Поскольку «Лада Нива» для нас слишком условна, мы решили заняться поиском более заметных целей. Этот квинтет сумасшедших русских внедорожников — вот что мы придумали.

Русские внедорожники, о которых вы даже не слышали!

ТРЕКОЛ

Эти вездеходы-амфибии характеризуются бескамерными плавающими шинами низкого давления, которые обеспечивают их экстремальные внедорожные качества.Можно даже наехать на человека без каких-либо последствий. Фактически, аналогичные испытания были проведены на заводских рабочих. Безумно, не правда ли? TREKOL выпускается в нескольких версиях — 4-колесная с кодом 3445 и 6-колесная с названием модели 39294. Они предлагаются либо с бензиновым двигателем объемом 2,4 л, либо с соответствующим турбодизельным двигателем Hyundai D4BF и способны развивать максимальную скорость 50 миль в час. Однако недостаток скорости они компенсируют своей знаменитой способностью преодолевать бездорожье и теплоизолированной кабиной, которая позволяет работать в экстремальных условиях от -60 ° C до 60 ° C (от -76 ° F до 140 ° F).И самое лучшее — его цена начинается чуть севернее 22000 долларов.

ШЕРП

SHERP выглядит довольно глупо, поскольку его огромные самонадувающиеся шины (63 дюйма в диаметре) в основном больше кабины. С другой стороны, его внедорожные возможности совсем не смешны. Во-первых, SHERP может легко преодолевать препятствия высотой до 27,5 дюймов, и вы можете только представить, какие у него углы въезда и съезда. Он оснащен небольшим 1,5-литровым турбодизельным 4-цилиндровым двигателем Kubota мощностью всего 44 лошадиных силы.Этого достаточно для максимальной скорости около 30 миль в час на суше и почти 4 миль в час на воде. Дело в том; SHERP будет развивать эту скорость в любых условиях, в любой день и на любой местности. Стартовая цена составляет 65000 долларов за базовую модель, в то время как версия Kung стоит на 5000 долларов дороже и может похвастаться жесткой крышей.

Атон Импульс Викинг

Все началось с автомобиля-амфибии Viking 2992 компании Aton Impulse около 10 лет назад. Aton Impulse теперь предлагает Viking 29031, который является производным от предыдущей модели, но они все еще очень похожи.Viking идеально подходит для спасательных операций на всех типах местности, поскольку он может похвастаться отличными внедорожными качествами и лучшими в своем классе возможностями амфибий. В конце концов, машины-амфибии — это сильная сторона Aton Impulse. Базовые модели предлагаются с российским турбодизелем ЗМЗ-51432-10ТД1 2.2л мощностью 110 лошадиных сил. Более мощные версии используют 2,0-литровый турбодизель Ford DW10 мощностью 136 или 163 лошадиных силы. Максимальная скорость ограничена 50 милями в час на суше и исключительно хорошими 8 милями в час на воде благодаря установленному сзади водометному движителю.Вы даже можете настроить дорожный просвет, который составляет от 12 до 23,5 дюймов. К сожалению, нам не удалось раскрыть его цену, но он должен быть более доступным, чем любой средний Land Rover Defender, и в то же время более функциональным.

Авторос Шаман

Благодаря своим 8 колесам с шинами низкого давления, Avtoros Shaman выделяется как один из самых мощных внедорожников в мире. Сами по себе 8 колес — это не то, что дает ему все внедорожные возможности, но тот факт, что все они могут управляться отдельно, и все четыре оси могут быть заблокированы в нескольких комбинациях.Его движет 3,0-литровый турбодизель Iveco мощностью около 180 лошадиных сил, и благодаря ему Shaman может достичь максимальной скорости 50 миль в час. «Авторос Шаман» разрешен на улице, по крайней мере, в Российской Федерации, и стоит около 130 000 долларов. Это дороже, чем большинство внедорожников, доступных в Штатах, но вы просто не можете наклеить наклейку на возможности Shaman.

ЗИЛ Каратель

Учитывая тот факт, что это военный автомобиль, «Каратель» — подходящее название для этого крутого внедорожника. Этот бронетранспортер вмещает до 10 человек, пуленепробиваемый и, так сказать, достаточно быстрый для своего класса.Это потому, что он приводится в движение 8-цилиндровым турбодизелем, вырабатывающим более 700 лошадиных сил. На полном скаку этот массивный авианосец может развивать максимальную скорость 93 мили в час. Неплохо для 26000 фунтов стали. Более того, Punisher имеет современный V-образный корпус, который делает его более устойчивым к взрывам. Из всех пяти российских внедорожников, попавших в этот список, Punisher также единственный, недоступный для широкой публики. Поскольку вы не можете купить его, не нужно беспокоиться о его цене.

7 самых крутых внедорожников в России

russian-uaz

Если говорить о внедорожниках в США, можно с уверенностью сказать, что Jeep — король. Но когда вы пересекаете земной шар и видите, что могут предложить эти дурацкие русские, — что ж, это совершенно новый мир смешных и замечательных внедорожников. Это семь наших любимых.

СВЯЗАННЫЕ: 7 лучших внедорожников 80-х

russian-sherp

Sherp

Может не иметь типичного сходства с современными внедорожниками 4 × 4, но это Россия.Ранее мы уже рассказывали о Шерпе и показали, насколько миниатюрным монстром может быть эта штука. Он квадратный, у него большие шины, он может ехать куда угодно и делать что угодно.

Sherp оснащен 1,5-литровым турбодизелем inline-4. Он выдает всего 44 лошадиных силы, но не о чем беспокоиться, именно передача действительно помогает в сложных условиях. Если вы хотите заполучить такой, он обойдется вам всего в 65 000 долларов.

russian-aton-impulse

Aton-Impulse Viking 2992

Имя может звучать не так, но вам лучше поверить в то, что Aton-Impulse Viking 2992 — безобидный внедорожник, который может построить только Россия.Он вмещает семь человек, и это похоже на то, что мы ведем в каком-то постапокалиптическом обществе.

Он был создан в 2014 году и оснащен крохотным двигателем мощностью 82 лошадиных силы, что дополняет его снаряженную массу 3,3 тонны. Максимальная скорость — 37 миль в час. Но дело не в скорости, а во внедорожных способностях, которые у него есть в запасе.

Viking способен преодолевать уклон 38 градусов и наклон в сторону 42 градуса. Это те гигантские шины и широкая гусеница, которые удерживают его на земле. Если вам нужен викинг в вашей жизни, будьте готовы выложить не менее 200000 долларов.

СВЯЗАННЫЕ: российский суперкар Marussia умирает, прежде чем даже выживет

russian-burlak

Burlak

Черпая вдохновение у шерпа, создатели Burlak были вдохновлены прочностью крохотного 4 × 4 и набора чтобы создать что-то еще более нелепое. Это как шерп на стероидах, с дополнительной осью и более высоким дорожным просветом.

Однако, в отличие от «Шерп», владельцы «Бурлака» поставили перед собой большую миссию создания прочного внедорожника.Они хотят доставить его на Южный полюс — их фактически двое. Экскурсия намечена на 2018 год.

История продолжается

russian-lada-niva

Lada Niva

Lada Niva может быть не такой нелепой или жесткой, как предыдущие участники, но это респектабельный набор диски все свои.

Разработанная в 1977 году, Нива выдержала испытание временем, зарекомендовав себя как один из самых прочных внедорожников, которые можно купить за деньги. Его конструкторы назвали «Renault 5 на шасси Land Rover».”

Его использовали в коммерческих целях в качестве машины скорой помощи, полицейской машины и даже военного автомобиля из-за своей легендарной прочности. Но, возможно, лучше всего его использовать на этапе ралли, как на изображении выше.

СВЯЗАННЫЙ: Lada Driver узнает, почему дрифт опасен

russian-uaz-469

UAZ 469

Глядя на УАЗ 469, можно увидеть некоторые параллели с оригинальным Jeep Willys. Это и понятно, потому что, как и Willys Jeep, 469 — это универсальный автомобиль с колесной формулой 4 × 4, который можно легко взять с собой.

Первоначально он был разработан в 1971 году как машина для советских и других европейских вооруженных сил. Он имел 4-цилиндровый двигатель мощностью 75 лошадиных сил и продолжал использоваться в российской армии до 2011 года.

В 1985 году военные разрешили закупку этих уникальных полноприводных автомобилей гражданскими лицами. Хотя, если вы хотите купить его сегодня, вы можете выбрать версию до 1985 года (см. Военный контроль качества).

russian-uaz-452

UAZ 452 (Коммерческий)

Частично минивэн, частично крутой внедорожник — УАЗ 452 — один из самых привлекательных внедорожников, которые можно купить за деньги (в России).И хотя производство началось в 1965 году, вы все еще можете купить их совершенно новыми сегодня.

Как и несколько других российских внедорожников в этом списке, 452 разрабатывался в основном для использования в военных целях. Однако гражданские лица могли выбрать несколько различных вариантов, в том числе «Фермер» или «Откидная борта», которые заменяют закрытый брезент третьим рядом.

russian-kraz-214

КрАЗ 214 *

Надо поставить звездочку рядом с этой. Несмотря на то, что КрАЗ 214 потрясающий, способный и идеальный для этого списка, на самом деле это украинский автомобиль 6х4, который активно использовался Советским Союзом во время войны.Кому интересно, просто посмотрите на эту штуку.

Разработанный КрАЗом в 1956 году, он был создан для «экстремальных операций», что бы это ни значило. Под капотом находился 6,8-литровый дизель, который давал 214-ую максимальную скорость 55 миль в час, не то чтобы это имело значение, насколько быстро он ехал, когда он врезался во все подряд на своем пути.

СВЯЗАННЫЙ: Ford может возродить культовый Bronco с помощью этой уникальной концепции Транспортные средства больше похожи на «вездеходы».«Вы когда-нибудь пробовали проехать на квадроцикле Honda через озеро или сугроб? Вы уловили суть. Квадроцикл Sherp возвращает «все» обратно в «вездеход» с компактной прочной конструкцией, способной ездить буквально практически в любом месте.

SherpДостаточно одного взгляда на его короткий бульдогоподобный экстерьер, и становится ясно, что квадроцикл Sherp создан, чтобы выдерживать удары. Судя по цифрам, квадроцикл российской разработки станет достойным автомобилем постапокалипсиса. Корпус выполнен из алюминия и высокопрочной стали с усиленной бортовой конструкцией.Сверхпрочный полимер покрывает внешнюю поверхность для дополнительной защиты. Согласно Road & Track , один владелец Sherp утверждает: «Один из единственных способов сломать [это] — это буквально удариться о стену, достаточно большую и сильную, чтобы остановить Sherp, оставаясь при этом включенным на низкой передаче. ” Под капотом 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодизель выдает всего 44 лошадиных силы, но при этом он способен развивать максимальную скорость почти 25 миль в час на суше и четыре мили в час на воде.

Однако настоящая привлекательность Шерпа — его способность преодолевать чертовски близко к любой местности.Маркетинговые снимки компании показывают шерп, идущий по снегу, льду, грязи, каменным стенам, тундре, болотам, озерам и т. Д. С апломбом. Он не предназначен для использования вместе со стандартными джипами или даже Land Rover, а скорее для того, чтобы наезжать на них. Помимо 24-дюймового дорожного просвета, большая часть его маневренности обеспечивается массивными 63-дюймовыми шинами Sherp. Через переключающий клапан на выхлопе все четыре колеса можно накачать от спущенного до полного состояния за 30 секунд. В сочетании с противоскользящим управлением они обеспечивают Sherp радиус поворота всего 8.2 фута на суше. В воде шины обеспечивают максимальную плавучесть и продвигают квадроцикл вперед, как весельная лодка.

Это вполне может быть идеальный оверлендер. Даже с его скудным топливным баком объемом 17,7 галлона Sherp может похвастаться дальностью полета 2500 миль. В 2017 году два шерпа прошли всю Россию от западного края страны до Тихого океана. Они преодолели 6200 миль без единой традиционной дороги и не испытали никаких механических проблем по пути.

Поскольку Sherp начального уровня предназначен больше для работы, чем для удовольствия, он спартанский практически по любым стандартам.Однако длинный список модульных опций делает его гораздо удобнее и практичнее. В салоне можно установить энергосберегающий дизельный обогреватель и ящики для хранения сумок от насекомых и тайник с журналами выживания. Технологические обновления включают дополнительные порты USB, резервную батарею с глубоким циклом и камеру заднего вида. Шипованные шины также доступны для тех, кто хочет уехать подальше от цивилизации, а дополнительные буксируемые сани и прицепы могут вместить много снаряжения по пути.

Ориентировочная цена базового квадроцикла Sherp начинается от 120 000 долларов. Конечно, вы могли бы купить хорошо оборудованный Jeep Gladiator или даже подержанный G-Wagon за столько же, но ни один из них не вызовет у вас головокружения, как Sherp.

Если деньги действительно не имеют значения, внедорожник Rezvani Tank X гарантирует аналогичную производительность в любом месте, а также надежный, готовый к атаке внешний вид, достойный злодея Бонда.

Рекомендации редакции

американской военной машины переехали российскую машину по бездорожью в Сирии

Появилось видео с изображением U.Военный автомобиль S. на российском бронетранспортере выехал с дороги в Сирии после того, как он попытался проехать американский конвой.

По-прежнему остаются вопросы об инциденте, в том числе о том, когда он произошел, хотя, по данным The War Zone, похоже, что он произошел на участке дороги недалеко от турецкого пограничного города Камышлы.

На видео, опубликованном в социальных сетях, якобы сделанном из гражданского автомобиля, видно, как колонна из трех российских автомобилей идет за колонной из двух бронированных американских грузовиков.В конце концов, ведущая российская машина успешно проезжает первую американскую машину по правой стороне дороги, а затем набирает скорость, чтобы обогнать вторую, но ее убегают с дороги.

Российская машина чуть не попала в прохожего, проходившего по обочине. Похоже, что американский и российский грузовики также вступают в контакт в какой-то момент, прежде чем они оба медленно останавливаются.

«Нам известно о видео, и мы изучаем его на данный момент», — заявил капитан ВМС Уильям Урбан, представитель U.S. Центральное командование, сообщило Task & Purpose.

Как отмечает The War Zone:

Инциденты между американскими и российскими войсками на северо-востоке Сирии становятся все более частыми в течение нескольких недель, хотя они, как правило, связаны с тем, что американские войска блокируют передвижение российских войск. Поступали сообщения о новых физических столкновениях, в том числе о драке в январе.

Похоже, что это первый известный инцидент, когда российские и американские конвои фактически вышли из строя на дорогах Сирии, что указывает на серьезную эскалацию напряженности.Это чем-то напоминает волну агрессивных столкновений между российскими боевыми самолетами и американскими самолетами в небе над страной, которые, казалось, утихли два года назад.

Полное видео вы можете посмотреть ниже:

# Армейская машина США сбивает # Российскую полицейскую машину с дороги, сегодня восточный Камышлы, NE # Сирия. pic.twitter.com/X5RNPyqafL

— Мохаммад (@Mo_Herdem) 19 февраля 2020 г.

На прошлой неделе в том же районе американские войска подверглись обстрелу со стороны сил, поддерживающих режим.Солдат этого патруля получил «поверхностную царапину» и с тех пор вернулся в строй, сообщил представитель Operation Inherent Resolve.

На видеозаписи этого инцидента видно, что находящиеся поблизости российские войска просто наблюдают за этим.

Джефф Шогол предоставил репортаж.

США утверждают, что российский бронетранспортер протаранил американскую машину, в результате чего были ранены солдаты | Армия США

США заявили, что российский броневик протаранил американский военный автомобиль, ранив американских солдат, что Белый дом назвал «небезопасным и непрофессиональным» поведением, когда патрули вооруженных сил двух стран противостояли друг другу на северо-востоке Сирии .

По данным Совета национальной безопасности США (СНБ), инцидент произошел во вторник утром недалеко от места, которое он назвал «Дайрик», что, возможно, является отсылкой к Дерику, недалеко от границы с Турцией и Ираком.

«Во время этого столкновения российская машина ударила по противоминно защищенному вездеходу (M-ATV), защищенному от засад, в результате чего экипаж машины был ранен», — сказал представитель КНБ Джон Уллёт.

«Чтобы разрядить обстановку, патруль Коалиции покинул этот район.Подобные небезопасные и непрофессиональные действия представляют собой нарушение протоколов разрешения конфликтов, принятых Соединенными Штатами и Россией в декабре 2019 года ».

Согласно «Политико», которое первым сообщило об инциденте со ссылкой на проект военного заявления, у четырех американских солдат было диагностировано легкое сотрясение мозга.

Национальное общественное радио сообщило, что шесть американских солдат получили легкое сотрясение мозга, но ни один из них не пострадал.

NPR сообщило, что вмешательство России в движение американских конвоев усиливалось в течение нескольких месяцев без каких-либо публичных заявлений со стороны американских военных.

Видео предполагаемого инцидента на российском сайте RusVesna.su показывает, как российский автомобиль движется по дороге и по открытому полю рядом с ним, прежде чем два американских автомобиля с противоминной системой защиты от засад (MRAP) приближаются к ним с другой стороны. Похоже, что российские и американские машины столкнулись, хотя из видео не ясно, кто виноват. На другом видео можно увидеть два российских вертолета, низко парящих над местом происшествия.

Русские войска патрулируют этот район в соответствии с соглашением с Турцией в ноябре.Войскам США, которые сражались вместе с курдскими силами против Исламского государства, в октябре приказал Дональд Трамп покинуть страну, но позже он заявил, что позволил некоторым солдатам остаться для охраны нефтяных объектов в регионе. С тех пор находящаяся в Делавэре компания Delta Crescent Energy договорилась с курдскими властями в этом районе о восстановлении местных нефтяных месторождений.

«Коалиция и Соединенные Штаты не стремятся к эскалации с какими-либо национальными вооруженными силами, но силы США всегда сохраняют неотъемлемое право и обязанность защищаться от враждебных действий», — сказал Уллит в своем заявлении.

Когда американские войска вышли с американских баз вблизи турецкой границы, российские войска вошли и теперь контролируют построенную США взлетно-посадочную полосу в этом регионе.

Бретт МакГерк, бывший специальный посланник США в коалиции против ИГИЛ, заявил в Твиттере: «Эти инциденты продолжаются в течение нескольких месяцев. Трамп, по всей видимости, никогда не поднимал этот вопрос во время многочисленных звонков Путину.